Por Alberto Ortiz

Parte esencial del desarrollo cultural de las naciones consiste en revisar, aunque sea en tiempos de aparente quietud, los supuestos que conforman la idiosincrasia de su pueblo. Uno que nos compete, en tanto nacidos en este país –concepto innegable e identificador, pero, dígase claro, ni exclusivo, ni ideal, ni antropológicamente extraño– es la cosmovisión mexicana respecto a la muerte. En cuyo seno fenomenológico permanecen y transitan redes de significados nacionalistas ya reconocidos por la plástica, la literatura y la antropología, pero que vale la pena recordar.

Como todos sabemos en esta patria relativamente joven, los rituales acerca de la muerte acontecen a manera de una ceremonia familiar, gregaria, social. El principio básico de su dinámica consiste en el acompañamiento; de tal manera que todo evento fúnebre se traduce como un acto de solidaridad. Entonces los gestos de bienvenida y hospitalidad que tiende el receptor o deudo y el acercamiento del vecino o asistente, a un velorio, por ejemplo, pretenden abonar al principio comunitario del compartir.

La cultura mexicana no tiene implicaciones imperialistas por lo tanto la muerte de los hijos representa un acontecimiento extraordinario, no común ni previsible. En todo caso, desde la perspectiva teórica de la mitología, la pérdida del ser querido pertenece al régimen doméstico y propio del entorno trágico que devela el sentido del dolor cercano, íntimo, capaz de generar modificaciones e inaugurar ritos particulares o sociales.

La falta de destino prefijado o causa socio-política de segunda instancia (la guerra, la libertad, la invasión, etc.) retiene a los muertos, los convierte en presencias entre nosotros (sombras, aparecidos, fantasmas, ánimas) que no se van o no parten al destino que una muerte bélica les promete a otros. Así que los difuntos en México permanecen entre nosotros, en una especie de animismo familiar.

Permanencia y contigüidad sintetizan la cosmovisión de la muerte en México. Juego social de doble vía que completa y mantiene abierta la presencia tanto del concepto espiritual como de la ceremonia física para recordar a los fallecidos. Esto es válido incluso cuando no hay una pérdida directa. La muerte siempre constituye un impase y una herencia compartida; para un mexicano el dolor ajeno puede convertirse en la experiencia personal de su omnipresencia. Constantes y tradicionales actos de etiqueta fúnebre garantizan la creencia en la convivencia de muertos y vivos. Bien lo supo narrar Juan Rulfo.

Los fenómenos sobrenaturales que la literatura fantástica acerca de los fantasmas recreó en Europa y Norteamérica, en México constituyen narraciones constantes sin pretensiones artísticas; es decir, nuestra percepción de la muerte ha sido siempre un género literario popular especialmente de transmisión oral, lleno de acontecimientos sobrenaturales. A todo mexicano se le ha aparecido un muerto.

Hay dos coyunturas históricas que afirman esta vocación cultural:

a) El sincretismo del temor europeo medieval a la muerte y el culto mesoamericano a partir del descubrimiento de América.

b) El arraigo del barroco novohispano alrededor de los aspectos ascéticos, metafísicos y morales.

En la vida cotidiana operan incluso reforzamientos del imaginario popular que devienen en juegos, chistes, frases coloquiales y refranes. Se trata de un aprendizaje informal que aplica sobre la ideología del individuo y permanece dentro de la cultura popular en lo lingüístico, sicológico y conductual: “Si me han de matar mañana…”, “La vida no vale nada”, “Para morir nacimos”, “hay muertos que no hacen ruido”, “chiras pelas”, “triste tu calavera”, “échenme la tierra encima”, “deme mi calaverita”, “jijos de su pelona”, “las calaveras me pelan los dientes”, “matarile rile ron”, “matrimonio y mortaja, del cielo baja”.

Ahora bien, México está cambiando, sus ciudadanos sufren hoy sensibles modificaciones de criterios, costumbres y tradiciones, al mismo tiempo que reconsideran el ritmo de la vida contemporánea dislocan sus actividades, rutinas y necesidades primarias; al parecer asistimos a una inesperada e impuesta revolución de los usos sociales y por lo tanto de los rituales y creencias alrededor de nuestros pilares de identidad nacional. La percepción de la muerte entre ellos.

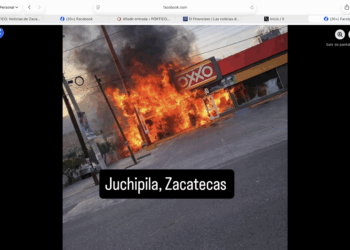

El origen de este malestar se encuentra en la muerte violenta y cercana de los seres queridos, lo cual puede ser más pesarosa que la despedida de un soldado que marcha a la guerra en un país extraño. Porque la muerte del mexicano actual está aconteciendo aquí y ahora, frente a su casa, en las calles, en los lugares de reunión, y no hay sistema ritual que cubra ese terrible disturbio de la vida común, simplemente no existe, no ha habido tiempo para conformarlo. Pero el que sí existe, el que conocemos y dominamos todos, nuestra tradición comunitaria y mágica alrededor de la muerte, no puede cubrir esta nueva manera de morir, porque la violencia actual no concuerda con sus elementos, que exigen apego y retención de los difuntos además de veneración respetuosa al dolor familiar.

El problema radica en que la cultura representa el esfuerzo continuo y heredable de los pueblos que trabajan para trascender, porque han encontrado en la búsqueda y en la edificación de significados sociales con peso estético su manera de permanecer y cumplir el destino que invariablemente les ha sido encomendado por divinidades electivas. Un pueblo que pierde las herramientas y las formas adecuadas de traducir este universo inicia el camino hacia la intrascendencia, esa superficialidad grosera puede aniquilarlo.